— Наверное, многие читатели книг писателя, историка и краеведа Александра Крупенкова удивятся, узнав, что он по месту рождения совсем не белгородец, а сибиряк. Но так уж сложилась судьба этого человека, что, родившись в далёкой Чите, он стал летописцем земли белгородской. В Белгороде Александр Николаевич живёт уже полвека, и этот город давно стал для него второй родиной.

Фото Дмитрия Романенко

Фото Дмитрия Романенко

Александр Николаевич родился 6 мая 1951 года. Его отец — Крупенков Николай Филиппович (1918–2005 годы) — профессиональный журналист, из крестьянской семьи; мама — Ольга Михайловна (1922–1995 года), урождённая Бибикова, принадлежала к старинному дворянскому роду, участница Великой Отечественной войны. Работая корреспондентом центральных газет, отец был вынужден неоднократно менять место жительства: Москва, Чита, Вологда. В 1961 году Николая Филипповича перевели в Белгород, а ещё через год сюда перебралась его семья и обосновалась здесь навсегда.

Окончив в Белгороде среднюю школу № 1, Александр Крупенков работал слесарем в паровозном депо станции «Белгород». В 1969–1971 годах он служил в армии, а после демобилизации поступил в Белгородский государственный педагогический институт имени Ольминского. Окончив обучение, он начал работать в селе Топлинка Белгородского района учителем английского языка и военруком, а с августа 1979 года — директором школы. Именно здесь Крупенков и увлёкся краеведением.

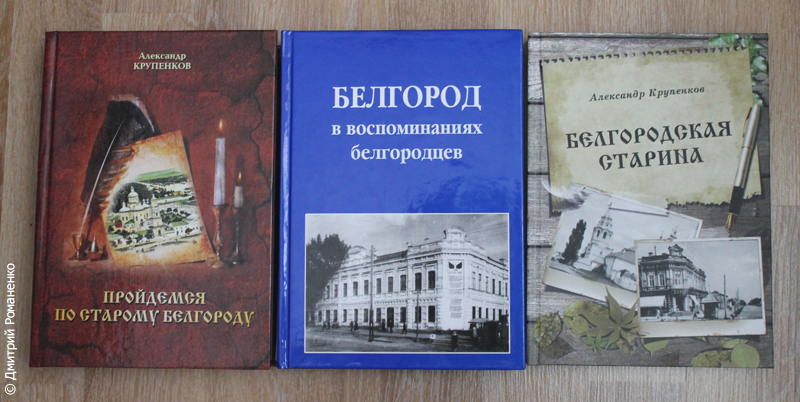

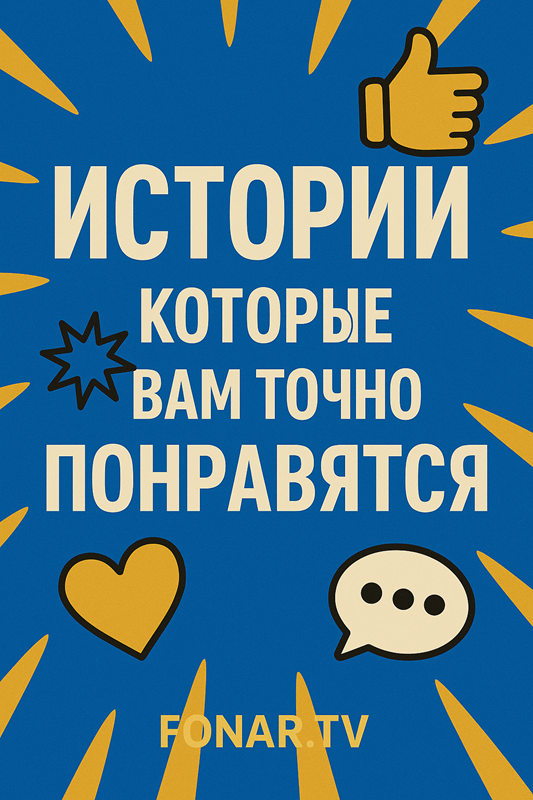

Как говорит сам Александр Николаевич, его краеведческая деятельность началась во второй половине семидесятых годов. И вот уже на протяжении более 30 лет он занимается изучением истории Белгородчины. Краеведческая деятельность Крупенкова разнообразна. Основными направлениями его исследовательской работы являются старый Белгород и Святое Белогорье. О любимом городе написаны книги «Старый Белгород» (1992), «Белгородский некрополь» (1993), «Пройдемся по старому Белгороду» (5-е издание, 2011) и другие.

Особое место в творчестве Александра Николаевича занимает духовное краеведение. Ещё в конце 1970-х годов он впервые услышал имя епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа. Он заинтересовался этой личностью, поэтому стал спрашивать о нём у своих знакомых, но никто ничего об этом человеке не знал. Это сейчас о святителе Иоасафе наслышан каждый школьник, а в те годы имя этого выдающегося деятеля Русской православной Церкви было предано забвению и прочно забыто. В областной газете Крупенков нашёл две небольшие заметки о белгородском святом, но упоминался он в оскорбительном тоне, с антирелигиозных позиций, а сведений о его жизни и деятельности в них не содержалось.

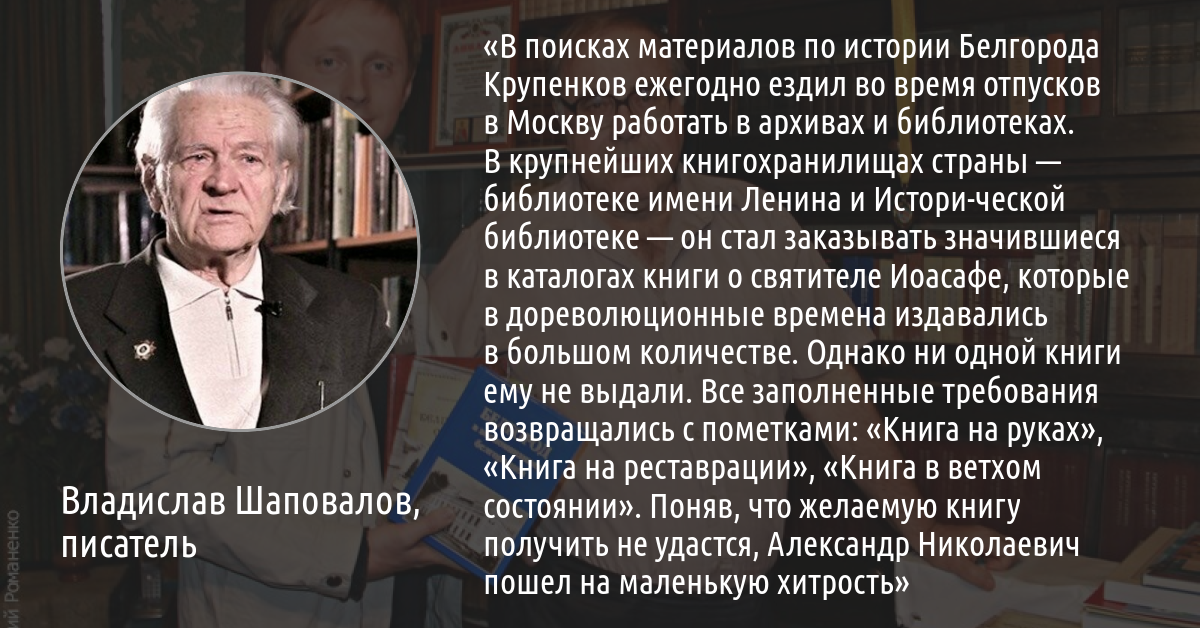

В поисках материалов по истории Белгорода Крупенков ежегодно ездил во время отпусков в Москву работать в архивах и библиотеках. Благо тогда эти поездки обходились недорого и были вполне по карману простому сельскому учителю. В крупнейших книгохранилищах страны — библиотеке имени Ленина и Исторической библиотеке — он стал заказывать значившиеся в каталогах книги о святителе Иоасафе, которые в дореволюционные времена издавались в большом количестве. Однако ни одной книги ему не выдали. Все заполненные требования возвращались с пометками: «Книга на руках», «Книга на реставрации», «Книга в ветхом состоянии» и другими подобными. Поняв, что желаемую книгу получить не удастся, Александр Николаевич пошёл на маленькую хитрость. Зная, что в сентябре 1911 года святитель Иоасаф был причислен к лику святых и по этому поводу в Белгороде состоялись большие торжества, он стал заказывать светские журналы за этот год и месяц. Старинные журналы, в отличие от книг духовного содержания, читателям выдавались. Во многих из них содержались интереснейшие материалы об этом выдающемся событии всероссийского масштаба и самом святителе Иоасафе.

Целыми днями просиживал Александр Николаевич Крупенков в библиотеке, переписывая эти публикации (ксероксов тогда ещё не было). А со второй половины 1980-х годов порядки в библиотеках изменились. Читателям стали выдавать ранее запрещённые книги, и Александр Николаевич получил доступ к дореволюционным изданиям о святителе Иоасафе. В 1991 году состоялось второе обретение нетленных мощей святителя Иоасафа — спустя 70 лет они снова вернулись в Белгород, а в следующем году вышла книга Александра Крупенкова «Старый Белгород», и один из очерков её так и назывался «Белгородский святитель». Это была первая публикация о святителе Иоасафе после семидесятилетнего периода его официального забвения.

Работа всё больше и больше увлекала и захватывала исследователя. С годами накопился большой материал о епископе Иоасафе. Заметив, что сын всё своё свободное время перебирает какие-то бумаги и что-то пишет, отец Николай Филиппович поинтересовался, чем же он занимается. Александр Николаевич рассказал о своих находках и показал записи. «Так у тебя ж здесь материал на целую книгу!» — удивился отец. Так они договорились писать книгу вместе. В 2000 году в серии «Выдающиеся россияне-белгородцы» вышел их общий труд «Святитель Иоасаф Белгородский», за который им обоим была присуждена литературная премия «Прохоровское поле».

На презентации книги, проходившей в Белгородской духовной семинарии, Александр Николаевич рассказал о многолетней работе над этой темой, о жизни и деятельности святителя Иоасафа. В конце выступления он сообщил о первом месте упокоения Белгородского чудотворца под приделом Свято-Троицкого собора. Также высказал свою глубокую убежденность в том, что пещерка святителя Иоасафа не была уничтожена при разрушении храма, а сохранилась в земле до нашего времени, поэтому предложил произвести раскопки. Присутствовавший на презентации архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн поддержал это предложение и сказал: «Спасибо Вам за то, что указали путь к увековечению памяти святителя Иоасафа. На этом месте обязательно будет возведена часовня в память покровителя Святого Белогорья».

Сразу начать поиски пещерки было невозможно. Мешали возведённые на этом месте различные подсобные помещения, построенные в послевоенное время, и ряд других обстоятельств. Но вопрос этот теперь стоял на контроле епархии и администрации города. В 2009 году силами студентов исторического факультета БелГУ были проведены раскопки, и под толстым слоем земли и битого старинного кирпича была действительно обнаружена пещерка епископа Иоасафа. Теперь она отреставрирована, рядом воздвигнута часовня, из которой паломники могут пройти к месту первого упокоения святителя Иоасафа и поклониться этому святому месту.

Часовня на месте «пещерки» Святителя Иоасафа Белгородского, фото 2do2go.ru

Часовня на месте «пещерки» Святителя Иоасафа Белгородского, фото 2do2go.ru

Исключительно Крупенкову белгородцы обязаны ещё одним удивительным приобретением, как думалось, навсегда утраченной чудотворной иконы Николая Ратного. Это была одна из главных и очень почитаемых святынь земли белгородской. В старые времена образ славился во всей России, был внесён в путеводители по святым местам. После Октябрьского переворота икона пропала. Никто не знал, куда она делась. Считалось, что погибла в годы Гражданской войны. Александр Крупенков, занимавшийся изучением истории белгородской святыни, немало провёл времени в архиве, изучая протоколы изъятия церковных ценностей и другие документы 1920-х годов. Упорная работа принесла свои плоды. Икона была обнаружена.

«Каким же было наше удивление, когда мы по предложению Александра Николаевича стали снимать с иконы сначала металлическую ризу, потом бархатную обивку на оборотной стороне иконы. И когда он увидел те признаки, которые свидетельствовали о том, что это подлинная икона Николая Ратного, ну это нужно было просто видеть лицо человека, исследователя, историка, предположение которого подтверждается практикой. Да ещё в связи вот с такой святыней, которая считалась утраченной, и утраченной навсегда!» — рассказывает настоятель Преображенского собора отец Олег.

О древней святыне Александр Крупенков рассказал в своей книге «История чудотворной иконы Николая Ратного» (2001).

В соавторстве с протоиереем Олегом Кобец и отцом Николаем Филипповичем Александр Николаевич подготовил фундаментальное издание «История Белгородской епархии» (2006), которое получило одобрение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В своём письме архиепископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну патриарх писал 24 ноября 2006 года:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко! Сердечно благодарю Вас за интересную книгу „История Белгородской епархии“, с которой ознакомился. В ней отражена вся история епархии, её светлые и трагические страницы, а также события, связанные с ее возрождением под Вашим Архипастырским окормлением. Благодарю также за изображение храма в Губкине, который судил мне Господь освящать...

Патриарх Московский и всея Руси Алексий».

По теме «Святое Белогорье» Александром Николаевичем в соавторстве с отцом Олегом были написаны также книги «Главный храм Святого Белогорья» (о Преображенском кафедральном соборе, второе издание, 2008) и «Белгородский чудотворец. Жизнь и прославление» (2008).

С 1992 по 2003 год Александр Николаевич работал в Белгородском областном институте усовершенствования учителей (с 1997 года — Научно-методический центр содержания образования, потом Белгородский региональный институт повышения квалификации и переподготовки специалистов). Здесь родилась идея создания серии краеведческих видеофильмов для школ области «Памятные страницы истории Белгородчины». Совместно с другом и коллегой Валерием Петровичем Кожемякиным были созданы 12 видеофильмов этой серии: «Старый Белгород», «Их подвиг в памяти навечно», «Место подвига — Курская дуга», «Наш земляк — полководец Ватутин», «Космонавты и Белгородчина» и другие.

Александр Николаевич первым начал изучать историю Старого городского кладбища в Белгороде, был одним из инициаторов его сохранения и активным членом Общественного совета по благоустройству Белгородского некрополя.

Крупенков является членом редколлегии «Белгородская энциклопедия». Он принял активное участие в её создании. Для этого издания им было подготовлено более 300 статей. В настоящее время писатель член редколлегии нового фундаментального проекта «Большая Белгородская историческая энциклопедия» (Александр Крупенков умер 1 января 2013 года, книга «Белгородская старина» вышла в 2011 году — прим. Ф.). С 2003 года Александр Николаевич Крупенков работает научным сотрудником Пушкинской библиотеки-музея города Белгорода. На этой работе он проявил себя как знаток в области пушкиноведения.

Все книги, написанные Александром Крупенковым (а их уже более 50!), пользуются большим спросом в библиотеках области. По ним занимаются учащиеся школ, высших и средних учебных заведений. Их используют в своей работе историки и краеведы. Статьи и очерки Александра Крупенкова по истории родного края регулярно печатаются в коллективных сборниках, альманахах, журналах и областных газетах.

Александр Николаевич Крупенков является членом Совета Белгородского отделения «Всемирного Русского Народного Собора», членом Совета Белгородского областного краеведческого общества и членом Белгородского историко-родословного общества. С 2008 года состоял членом Общественной палаты Белгородской области, в настоящее время — советник председателя Общественной палаты. В 2010 году он был принят в Союз писателей России. В мае 2009 года Александр Николаевич был награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, а 21 июля того же года за большой личный вклад в исследование и сохранение исторического и литературного наследия города Белгорода ему присвоено звание «Почётный гражданин города Белгорода».

Указом президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Александр Николаевич был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В этом же году архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн наградил Александра Крупенкова медалью Святителя Иоасафа III степени.

![Белгородская старина. Старое городское кладбище [обновлено]](/assets/thumbnails/26/26837adc9e8fa1719269f9fb4b19197f.jpg)