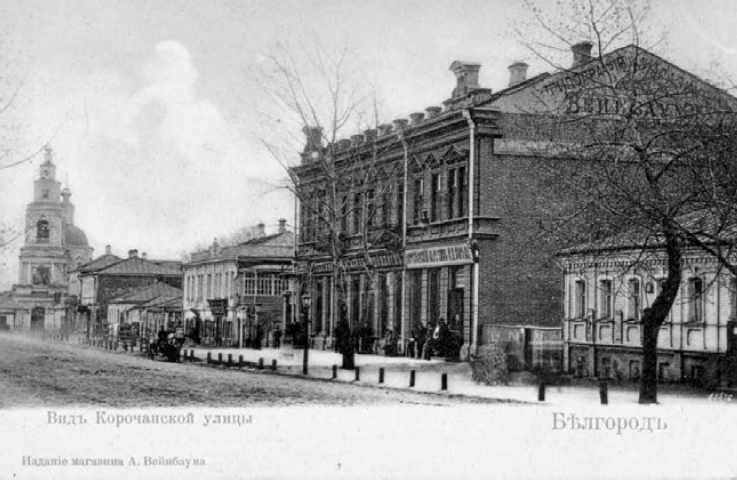

На Гражданском проспекте напротив Смоленского собора находится старинный двухэтажный дом под номером 41. Когда-то это был один из самых красивых частных домов в Белгороде. В старину его знали все белгородцы. До 1917 года здесь находились гостиные номера, магазин и типография купца Александра Александровича Вейнбаума. В этом же здании размещался один из аптекарских магазинов провизора Когана (в настоящее время в этом здании находится министерство культуры Белгородской области — прим. Ф.). После Октябрьской революции дом не раз менял своих хозяев, и всё же в течение многих десятилетий белгородцы связывали его только с именем купца Вейнбаума.

«В моей типографии, находящейся в Белгороде, принимаются всякого рода заказы, как-то: повестки для мировых учреждений, мировых съездов, формы и платёжные книжки для волостных правлений, афиши, объявления, бланки, счета, конторские книги, этикеты, всякого рода экономические формы, бланки для отношений и др. заказы исполняются в возможно скорое время по самым умеренным ценам».

Родился Александр Александрович в 1867 году и проживал в Белгороде с женой Августой и дочерью Ниной. Глава семейства принадлежал к купеческому сословию и кроме типографии содержал гостиные номера и магазин, которые располагались в том же доме по улице Корочанской. Что представлял собой магазин и гостиные номера, известно из очерка А. Фирсова «Белгород и его святыни», опубликованного в 1910 году в «Историческом вестнике» и изданного потом отдельной брошюрой самим Вейнбаумом:

Родился Александр Александрович в 1867 году и проживал в Белгороде с женой Августой и дочерью Ниной. Глава семейства принадлежал к купеческому сословию и кроме типографии содержал гостиные номера и магазин, которые располагались в том же доме по улице Корочанской. Что представлял собой магазин и гостиные номера, известно из очерка А. Фирсова «Белгород и его святыни», опубликованного в 1910 году в «Историческом вестнике» и изданного потом отдельной брошюрой самим Вейнбаумом: «Особенно хорош книжный, писчебумажный, игрушечный и музыкальный магазин А.А. Вейнбаума, помещающийся на главной улице под гостиницею, принадлежащею тому же хозяину. Последняя, носящая название «Номера для приезжающих», имеет одиннадцать очень высоких, замечательно чистых, прилично меблированных, с отличными кроватями, номеров, ценою от пяти копеек до двух рублей в сутки; имеется здесь и прекрасная ванна и телефон. В гостинице можно получать от 1 1/2 до 3 1/2 дня обед из двух блюд за 60 копеек, а из трёх — за 75 копеек. Есть в городе несколько и других „номеров для приезжающих“, но они хуже описанных».

Александр Вейнбаум дорожил своим делом и вкладывал в него все свои знания, силу, энергию и немалые средства. В 1910 году он добился у городской управы разрешения на установку в доме электрического двигателя с динамо-машиной, что было новшеством для Белгорода. Через два года установил в типографии новые скоропечатные машины, в результате чего цены на продукцию значительно снизились.

Нескольким поколениям белгородцев, родившихся и живших при советской власти, о Вейнбауме ничего не было известно. На надпись на фронтоне дома «Типографiя и магазин Вейнбаум» на бывшем проспекте Ленина никто не обращал внимания. После очередного ремонта её просто уничтожили. Дела и имя издателя канули в Лету...

«У родителей нас было 12 детей. Учиться дальше трех классов нашему сословию тогда „не полагалось“. Поэтому в 1910 году 12-летним мальчишкой вынужден был идти работать, чтобы зарабатывать и помогать семье... Хозяин типографии Вейнбаум был иудейского вероисповедания. В связи с этим царское правительство всячески его притесняло, не давало возможности расширять свою типографию. Тогда он пошёл на хитрость. Он принял крещение и стал исповедовать христианскую веру. Это дало ему возможность сразу же расширить свою типографию вдвое. Если раньше, до принятия крещения, у него работало 25–30 человек наборщиков, печатников и переплётчиков, то после рабочих стало 60 человек. Кроме того, Вейнбаум имел картонажную мастерскую в Харькове, где также работало на него несколько десятков рабочих. Как только Вейнбаум стал христианином, в одном из углов наборного цеха он повесил небольшую икону, а перед ней зажигали лампаду. Лампада эта целыми днями горела в тёмном углу. Для её заправки так называемое «деревянное» масло хозяин покупал на штрафные деньги с рабочих. Дело в том, что работать приходилось в тёмном, подвальном и сыром помещении по 10–12 часов в сутки. Безрадостная и изнурительная работа заставляла многих рабочих во время работы выпивать. Хозяин безжалостно их штрафовал. Часть штрафных денег он и тратил на масло для лампады, остальные присваивал себе».

«Полиграфисты не забыли своих кровных врагов, одним из которых был бывший владелец типографии Вейнбаум. Разыскать его и предать суду получил задание бывший наборщик Д.С. Ростовцев, который выехал в город Харьков, где и обнаружил спрятавшегося Вейнбаума. Состоявшийся суд приговорил Вейнбаума к высшей мере наказания — расстрелу. Высшая инстанция Советского суда приговор утвердила, и он был приведён в исполнение».

До Великой Отечественной войны на первом этаже слева размещался магазин «Охота», а справа — книжный магазин. С образованием Белгородской области появилась необходимость в строительстве Дома Советов. Его сдали в эксплуатацию в 1957 году, а до этого в течение четырех лет областное руководство занимало бывшую гимназию. Однако из-за недостатка помещений три отдела обкома КПСС разместились в нескольких комнатах дома купца Вейнбаума. С 1955 по 1989 годы на первом этаже располагалась городская АТС-3, на втором — с 1956 по 1962 годы — управление связи. В 1962 году второй этаж заняло областное управление сахарной промышленности, а затем управление хлебопродуктов.

В конце 1980-х годов, когда по городу прокатилась волна разрушений старинных зданий, нависла опасность и над этим памятником истории и архитектуры. По замыслу главного архитектора города С.С. Михалёва, на его месте планировалось строительство нового пятиэтажного дома. Под давлением общественности главному архитектору пришлось отступить, но не отказаться от своих планов. Он заявил, что всё будет сделано на западный манер. Дом будет снесён, но сохранен его фасад, который войдёт в переднюю стену нового дома. Для спасения уникального здания было приложено немало сил. Сегодня, после реставрации, в памятнике истории и архитектуры, взятом под охрану государства, располагается управление культуры администрации Белгородской области.

![Белгородская старина. Старое городское кладбище [обновлено]](/assets/thumbnails/26/26837adc9e8fa1719269f9fb4b19197f.jpg)